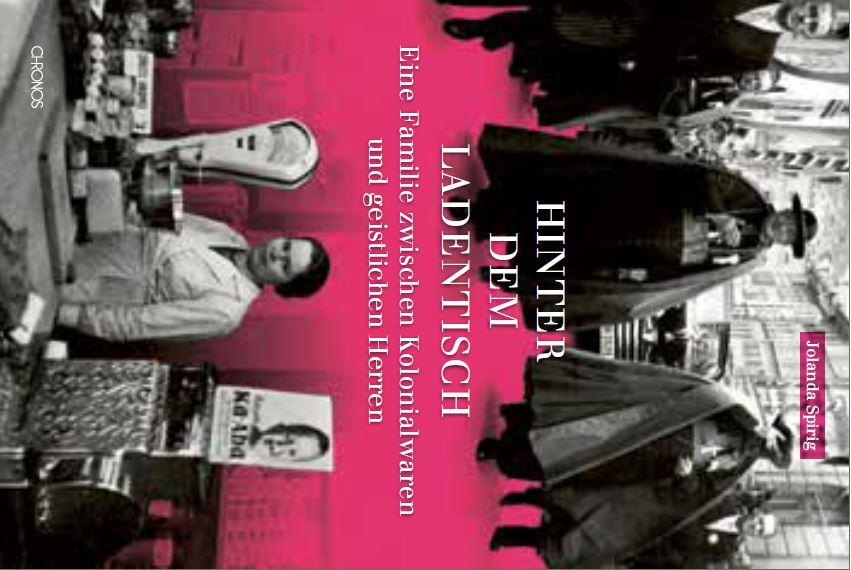

Eine Familiengeschichte in der Schweiz wird zu einem Stück Frauengeschichte. „Hinter dem Ladentisch – Eine Familie zwischen Kolonialwaren und geistlichen Herren“ heißt das Buch von Jolanda Spirig, das 2020 im Chronos Verlag erschienen ist. Es erzählt die Geschichte der Familie von Martha Beéry in den 40er und 50er Jahren. Familiäre Herausforderungen prägen sie ebenso wie die Rolle der Kirche und wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Entwicklungen dieser Zeit. Später wird Martha Beéry die Initiative für ein Frauenmuseum in der Schweiz gründen und 2008 den Gründungsstein im Frauenmuseum Meran hinterlegen – solange, bis ihr Traum wahr wird und auch die Schweiz ein Frauenmuseum hat. In der Zwischenzeit setzt sie sich hartnäckig für die Sichtbarkeit von Frauengeschichten in den verschiedensten Bereichen ein. Dieses Buch bewahrt ein wertvolles Stück Frauengeschichte vor dem Vergessen.

Martha, wie ist die Idee zum Buch entstanden?

Die Interessengemeinschaft Frau und Museum beteiligte sich 2017 an einer Ausstellung mit dem Titel «Jacob Rohner und die Stickereizeit im Rheintal» mit einer von ihr recherchierten und gestalteten Ausstellung zu den Stickerfrauen, die in den kleinen Familienbetrieben arbeiteten.

Jolanda Spirig, eine Autorin aus dem Rheintal, hatte die Geschichte dieser erzkatholischen Unternehmerfamilie in ihrem Buch: «Sticken und Beten» beschrieben. Das Buch bildete eine wichtige Grundlage der Ausstellung. Ich war von dem Buch begeistert. Sie zeigte eindrücklich auf, wie sich die mit der katholischen Kirche verbundene Elite einen aufwändigen Lebensstil leistete, während sie die Weihnachtszulage der Mitarbeitenden aufgrund des schlechten Geschäftsganges ausfallen liess. Für sie gab es weder Salami noch Lyoner und schon gar keinen Schinken zum Fest. Ähnlich hatte ich es in meiner Kindheit erlebt. Mein Vater war Gärtner und Chauffeur in der Päpstlichen Botschaft in Bern. Tief beeindruckt schrieb ich Jolanda Spirig, die ich von der Frauenbewegung her kannte, eine Rückmeldung per Mail. Die Autorin wollte mehr wissen, wir kamen ins Gespräch. Ich gestand ihr, dass sich bisher niemand für diese, meine Geschichte im Schatten der Kirche, interessiert hätte. Sie dagegen meinte: «Ich interessiere mich schon dafür» und so erzählte ich mehr. Der Prozess dauerte drei Jahre, bis zur Buchpremiere im Frühjahr 2020 kurz vor dem Lockdown. Noch heute bin ich sehr glücklich über diese Zusammenarbeit.

Worum geht es in dem Buch?

Es geht um die Situation der Frauen in der Schweiz Mitte des letzten Jahrhunderts, um ihre Stellung in Familie und Gesellschaft. Die Schweizerinnen hatten damals kein Stimmrecht. Sie waren abhängig von ihren Ehemännern und deren beruflicher Situation. Gemäss Eherecht und Vorgaben der Kirche in Sachen christliche Familie, waren sie ihnen sozusagen «auf Gedeih und Verderben» ausgeliefert. Meine Mutter war zum Glück eine Ausnahme, weil sie einen Lebensmittelladen führte. Sie trug erheblich zum Familieneinkommen bei und hat uns nach dem frühen Tod meines Vaters mit diesem Laden durchgebracht. Beim kirchlichen Arbeitgeber war keine Hinterlassenen Rente vorgesehen. Jolanda Spirig erzählt diese Zeit aus der Sicht meiner Eltern und aus meiner Sicht als kleines Mädchen, das sehr früh entdeckt hatte, wie schlecht es um die rechtliche Situation der Frauen stand und auch, dass dies von der Religion her so vor- und mitbestimmt war. Es zeigt auch auf, wie einseitig Mädchen und Frauen auf ihre Ehe- und Mutterrolle vorbereitet wurden. Auch brisante Vatikan-Interna haben Platz im Buch.

Wie hast du deine Kindheit erlebt?

Ich glaube, ich war ein sehr bewusstes Mädchen. Durch meine etwas besondere Situation als katholisch getauftes Kind in einer protestantischen Umgebung stellte ich Unterschiede zwischen den Konfessionen fest. Ich fragte ich mich häufig, warum «es» so war. Was Frauen- und Männerbilder betraf, entsprachen meine Eltern nicht den gängigen Vorstellungen, und so konnte ich mich auch an anderen Vorbildern orientieren. Ich hatte eine sehr interessante Kindheit, lernte viel über Menschen, Männer, Frauen, Kinder, über Politik und darüber, wie frau sich eine eigene Meinung bilden lernt. Das möchte ich in einem Frauenmuseum in der Schweiz einbringen. Wer es besucht, soll sich eine eigene Meinung über das Frau sein bilden können.

Wann hast du begonnen, dich für Frauenrechte zu interessieren?

Schon mit neun Jahren entdeckte ich, dass Frauen über ihr Leben nicht selbst bestimmen durften und es auch nicht sollten, einfach nur weil sie Frauen waren. Das leuchtete mir nicht ein. Rasch wurde ich damit konfrontiert, dass ich keine eigene Wahl haben würde, ausser vielleicht den Mann fürs Leben zu finden. Dieses ungute Gefühl, das mich mit neun Jahren beschlich, als man mir erklärte, warum Frauen das Stimmrecht nicht hätten und dass sie dem Manne untertan sein sollten, überkommt mich auch heute manchmal noch. Dann weiss ich: Da stimmt etwas mit den Rechten nicht: Ich werde hellhörig, beginne zu recherchieren und mich für Veränderungen einzusetzen. Ich bin davon überzeugt, dass die Frauen eine eigene Geschichte haben und das Recht darauf, sie zu kennen, dass ihnen die gleichen Rechte wie den Männern zustehen und dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen. Dies auch für eine bessere Welt.

Textauszüge

Der Gewinn aus Martha Arthos Laden übersteigt das Einkommen ihres Ehemannes, wie dem sauber geführten Kassabuch 1943–1949 zu entnehmen ist. Seinen Lohn verbucht sie als «Nebenerwerb». Die Detaillistin bedient nicht nur ihre Kundinnen und Kunden im Laden, sie beliefert auch eine Stammkundin, die weggezogen ist. Die Nuntiatur wird mit Lebensmitteln versorgt, ebenso das Viktoriaspital und die Psychiatrische Klinik Waldau. Martha sucht die Institutionen regelmässig auf, um sich nach deren Warenbedarf zu erkundigen. Moritz entlastet seine Frau, wo immer er kann. Hat er am Sonntag frei, kocht er das Mittagessen und summt «Oh Donna Klara» vor sich hin. Am weiss gedeckten Esstisch gibt es Kalbsragout mit Karto!elstock zu essen, dazu Erbsli und Rüebli aus der Hero-Konserve.

«Stimmlokal», steht auf einem Wegweiser. «Was ist das?», fragt die Tochter. «Im Stimmlokal kann man abstimmen», antwortet der Vater. «Können Frauen auch abstimmen?» «Nein.» «Warum nicht?» «Frag die Mutter.» Die Männer seien eher für die Dinge des Staates zuständig und die Frauen für das Zuhause, den Haushalt und die Kinder, erklärt diese die traditionelle Rollenteilung. «Aber warum bekommen die Kinder dann den Namen des Vaters und nicht den Namen der Mutter, wenn sie doch für die Kinder zuständig ist?» «Frag nicht ständig!», bekommt sie immer wieder zu hören. Und: «Mach ke Komedi». Martha junior lässt nicht locker. Sie nervt mit ihrer Wissbegierde. Sogar ihr Vater, der sie sonst nie tadelt, wird mitunter ärgerlich und weist sie zurecht. Martheli weiss genau, dass sie «ke Komedi» machen und keine eigene Meinung haben soll.

Trägt Martha Lebensmittel von Mutters Laden in die Nuntiatur, nimmt sie die Küchennonne mit in den Vorratskeller ganz hinten im Untergeschoss. Je weiter es nach hinten geht, desto ehrfürchtiger ist es dem Mädchen zumute. Im Keller angekommen, steckt ihr Schwester Balbina fürs Bringen eine besondere Frucht zu, eine Banane, einen Pfirsich oder eine Aprikose mitten im Winter mit der Warnung: «Versteck das gut, damit es die Herren nicht sehen!» Was für Martha eine seltene Kostbarkeit darstellt, ist für die Herren der Nuntiatur Alltagskost. In der diplomatischen Vertretung des Heiligen Stuhls gehen prominente Gäste ein und aus: Botschafter, Bundesräte, Kardinäle und spätere Päpste wie Angelo Giuseppe Roncalli, der Nuntius von Frankreich und künftige Papst Johannes XXIII.

Interview: Judith Mittelberger